Uniandes Family Fest

Conoce junto a tu familia los aspectos más relevantes sobre la experiencia universitaria en Uniandes.

Inscríbete“Al recibir mi diploma, no pude evitar comparar mi pregrado con la experiencia del Kilimanjaro. Muchas veces, sentí que no lo lograría, que no era lo suficientemente bueno o que no era lo mío. Sin embargo, allí comprendí que al igual que en la montaña, en la vida necesitas personas que te guíen, que te apoyen en el camino, la necesidad de hacer pausas, de ir despacio «pole, pole», de enfrentar los altibajos y de que al final del trayecto, la recompensa es muy gratificante”, cuenta Juan Carlos Rojas, egresado del pregrado en Ingeniería Biomédica de Los Andes.

Tenía 23 años. Mientras esperaba la fecha de su grado, su hermana Nini estaba inmersa en una experiencia única en Tanzania, África. Cada relato de Nini, acompañado de imágenes y videos que mostraban la riqueza cultural y la exuberante belleza natural del lugar, despertaba en Juan una curiosidad por experimentar esa misma aventura. “Reuní algunos ahorros durante mi carrera y con la ayuda de mi mamá, conseguí embarcarme en esta aventura”.

Empezó como voluntario en la comunidad masái, en Arusha al norte de Tanzania. Quiso poner en práctica sus conocimientos en beneficio de ellos. “La idea era diseñar y planificar un sistema de riego que permitiera a las comunidades cultivar sus propios alimentos”, resalta Juan sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de estas comunidades, cuya subsistencia depende en gran medida del ganado.

El voluntariado con los masái consistió diseñar en un sistema de riego para la agricultura, ya que el ganado es su principal fuente económica.

Los portadores transportan pesos de hasta 25 kilos en los recorridos.

“Si logré llegar a África, ¿por qué no escalar el Kilimanjaro?”, pensó.

Y es que esa majestuosa y colosal montaña es conocida como el techo de África por ser la más alta del continente y la cuarta más alta del mundo con 5895 metros de altura.

Entre risas, afirma que lo más aventurero que había hecho hasta ese momento era subir el cerro de Monserrate (3152 mts), y eso, ‘con mucho esfuerzo’, y tal vez unos partidos de fútbol con el equipo de Biomédica en la Universidad. A pesar de ello, su deseo de alcanzar nuevas metas lo llevó a buscar la manera de hacer realidad su sueño.

“No podía creerlo. Allí estaba yo, junto a otros viajeros, pero al mismo tiempo solo ante la imponente montaña”.

El inicio del recorrido fue marcado por una vegetación exuberante y mágica, abundante en animales como monos y gatos. Sin embargo, a medida que avanzaba, el paisaje se volvía árido, hostil y rocoso, y las temperaturas bajaban drásticamente hasta alcanzar niveles bajo cero. Los guías, nativos de la región, repetían constantemente «pole, pole», que en su idioma suajili significa «despacio, despacio». Advertían que no se alcanza el éxito por el afán, sino por la perseverancia, como un reflejo de la vida misma; cada paso debe ser cuidadosamente calculado.

Además, la prisa podía resultar en el temido mal de montaña, que se manifiesta con dolores de cabeza, mareos, vómitos y malestar estomacal. Esta condición ha llevado a muchos aventureros a desistir de su ascenso o, en casos más graves, edemas pulmonares o cerebrales e incluso la muerte.

Juan Carlos, junto a los guías y demás excursionistas, en la entrada del Parque Nacional del Kilimanjaro, que cuenta con 75353 hectáreas. Fotos: Juan Carlos Rojas.

La distribución de roles era fundamental: estaban los guías, quienes dirigirían el ascenso; los portadores, encargados de llevar los equipos a lo largo de la montaña; y los cocineros, responsables de la alimentación y energía para que el cuerpo responda a la exigencia de la montaña. También estaban los demás escaladores, cada uno con sus propias motivaciones, objetivos y miedos para enfrentar el desafío.

Las jornadas solían iniciar a las cinco de la mañana y las caminatas se prolongaban entre seis y ocho horas, según el destino del campamento y el ritmo del grupo. Una vez concluida la caminata del día, se procedía a instalar el campamento, cenar y prepararse para la jornada siguiente. “El trabajo en equipo es crucial, todos debíamos velar por el bienestar de los demás”.

Juan recuerda que durante las caminatas, experimentaba momentos de reflexión e introspección. El silencio reinaba. “En esos momentos, mi mente se llenaba de recuerdos de personas y momentos que han sido importantes en mi vida: mi pareja, amigos, profesores e inevitablemente, mi madre, quien sabía debía estar muy preocupada sin saber de mí”.

Por ello, al llegar al campamento, se dedicaba a escribir en un cuaderno. Anotaba las palabras nuevas que aprendía y los nombres de todas esas personas que habían dejado una marca en su vida. “Tenía la firme convicción de llevarlas conmigo hasta lo más alto y elevarlas en un gesto de agradecimiento. Cada uno de ellos ha contribuido de alguna manera a mi crecimiento y ha sido parte fundamental de mi camino hasta este momento”.

Llegó el quinto día de travesía. Se sentía tranquilo, creyendo inocentemente que ya había pasado la parte más larga y que prácticamente había logrado su objetivo. Sin embargo, fue ese día hubo más presión, fue más difícil para él.

La salida fue a las 11 de la noche, esperando llegar al amanecer del día siguiente, envueltos en una oscuridad abrumadora y dependiendo únicamente de la luz de las linternas para guiarse en este último tramo. Con el paso de los minutos, el frío era cada vez más insoportable. “Recuerdo haberme colocado mi pijama debajo la ropa y doble media para combatir el inclemente clima. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una sensación de angustia me invadía: no sentía ni mis manos, ni mis pies”.

En medio de su desesperación, ocurrió algo inesperado: “Quedé rezagado del grupo y creí que no podía dar un paso más. Sentí que uno de los portadores me empujaba para que caminara más rápido. Me invadió la pena al pensar que quizás iba demasiado lento, retrasando el grupo. Sin embargo, al voltear a mirar, me sorprendí al ver que el guía estaba lejos de mí”.

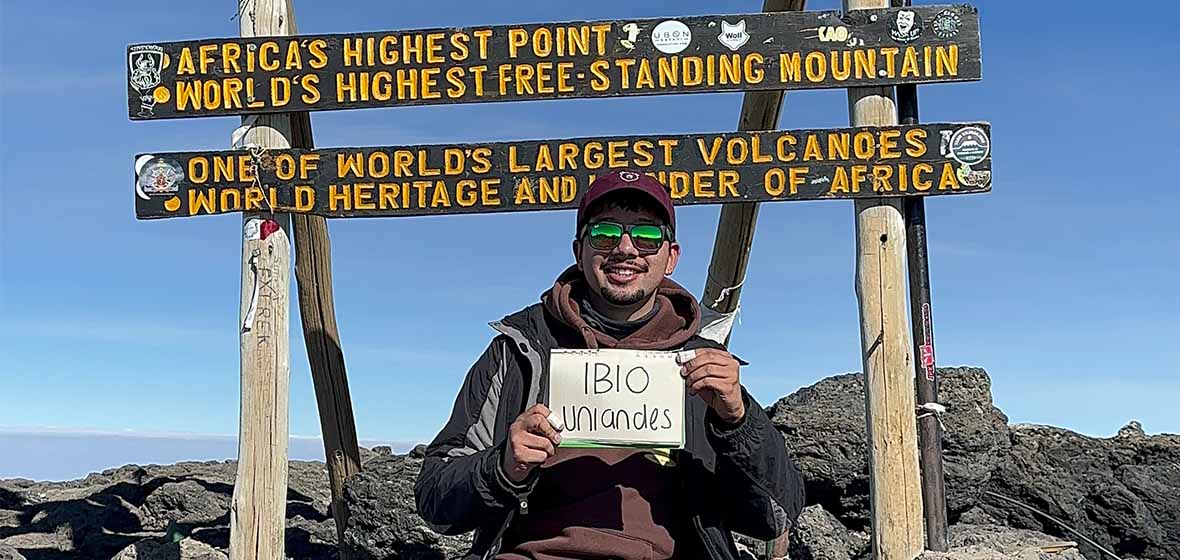

Finalmente, los primeros rayos del sol se filtraron entre las montañas, subiendo un poco la temperatura. En la distancia, Juan divisó el imponente pico Uhuru, un símbolo de éxito y de la culminación de su ascenso. “Al llegar y leer el cartel que decía «Estás en el punto más alto de África» comprendí que cada paso y desafío había valido la pena”. Se sentó a contemplar la naturaleza que se extendía ante él. Sacó cada uno de los letreros que había escrito para agradecer desde la distancia a cada persona que lo había apoyado en su vida.

Luego de dos meses de aventura, regresó a Colombia para recibir el título de Ingeniero Biomédico.

“Sentía que estaba viviendo en una escena sacada de una película de ciencia ficción. Había momentos en los que me sentía diminuto, como si fuera solo un pequeño espectador en un mundo de gigantes”.

“En la montaña quise agradecer a mis profesores, monitores, y demás personas del Departamento que me apoyaron durante mi carrera”.

Tres meses después de subir el Kilimanjaro, Juan obtuvo su grado de Ingeniería Biomédica.