Una vida en la escritura

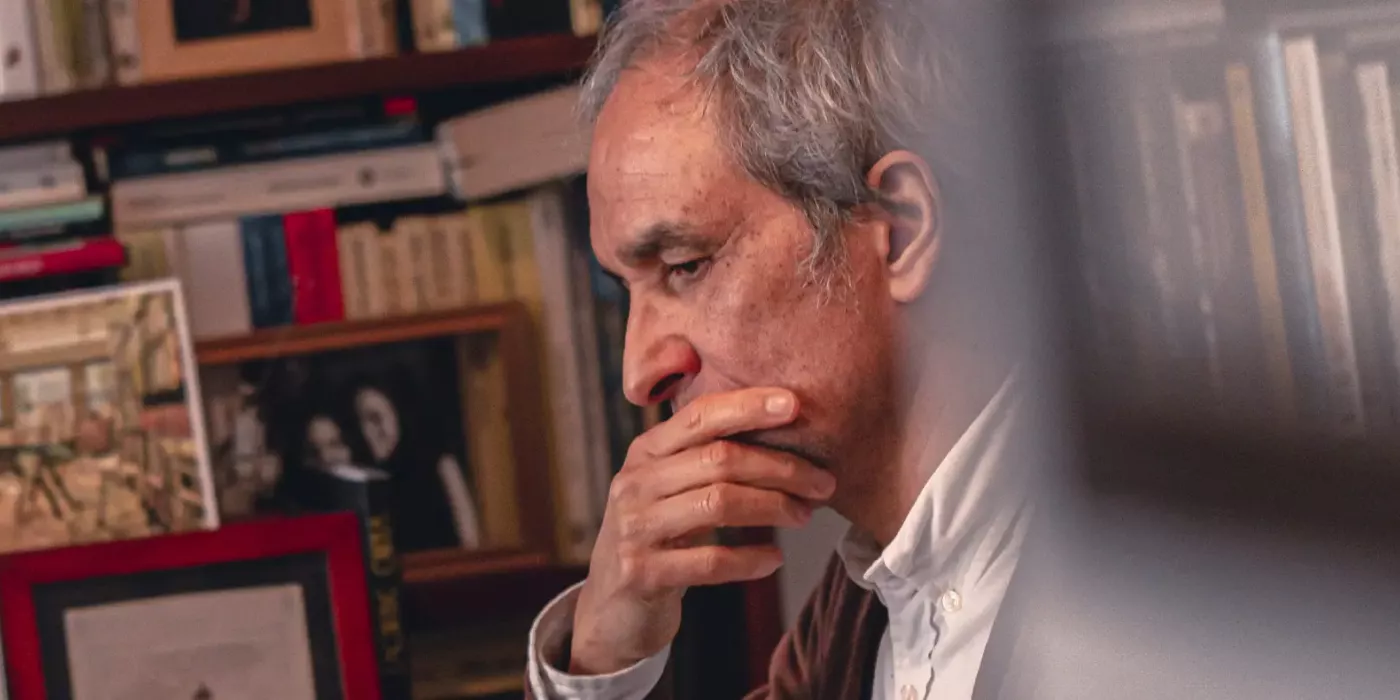

El novelista y crítico de cine Hugo Chaparro recuerda en esta reseña los caminos literarios que recorrió su amigo Julio Paredes, editor general de Uniandes.Hugo Chaparro Valderrama

Laboratorios Frankenstein

Julio Paredes hizo de la literatura una convicción por la que no hipotecó su vida a los misterios de la Ingeniería Mecánica: estaba a punto de graduarse para ser un profesional de la termodinámica y la ciencia de los materiales cuando decidió estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Los Andes. Su desplazamiento de las ciencias exactas a las invenciones de los autores que estudió en el quirófano académico, donde lo sorprendían las disecciones que se hacían de los artificios narrativos, no disecó su interés por la ficción como un oficio que asumió a plenitud en el formato del cuento.

Convencido por el credo de Bioy Casares, un autor del que aprendió que “leer da ganas de escribir”, suponía tanto en la lectura como en la escritura una forma de aprender acerca de lo que significa vivir en un mundo de historias insólitas.

“Cualquier libro es decisivo”, me dijo en una entrevista para la presentación de su libro Asuntos familiares, “no solo porque lo podamos tomar como el relato certero de la felicidad o la desgracia, sino porque sirve para moldear un estilo. Me ha sucedido con Onetti, Carver, Dorothy Parker, con lo poco que he leído de Proust, con Faulkner o Bufalino, pues cuando los leo pienso ‘quisiera escribir así’, con esa disposición, con ese tono, crear la misma atmósfera”.

La ruta de su viaje literario hacia esa disposición y esas atmósferas lo llevó a España en un barco de la Flota Mercante Grancolombiana tras graduarse en la universidad con una tesis sobre el que fuera su mito literario más querido, Juan Carlos Onetti. Lo esperaban en Madrid su enamorada de los años felices, Patricia Vélez, y la lectura metódica de los bestiarios que estudió en un postgrado de la Universidad Complutense sobre Literatura Medieval.

Fueron cuatro años en los que descubrió su estilo, disfrutó con Patricia del jolgorio español —recordaba con fascinación el éxtasis de los gitanos en un concierto de Camarón de la Isla—, compartió los dones de la amistad con un compañero de Los Andes Rodrigo de la Ossa, futuro editor del grupo Santillana, y se preguntó cuál sería su destino en el mundo.

Nacido en Bogotá en 1957, el enigma lo empezaría a descifrar con sus compañeros de generación alrededor de la música —un amplio espectro que abarcaba desde la salsa festejada en las pistas de baile bogotanas hasta el tango, el flamenco o la veneración por la mitología del jazz—, las confusiones y desilusiones académicas, la traducción como una destreza paralela a la escritura y la defensa inquebrantable del cuento.

Cuando regresó a Colombia, los oficios alimenticios que nutren la escritura literaria lo llevaron a trabajar en Norma como editor de libros de referencia y a probar suerte en el póker de los concursos, recibiendo un par de becas, en 1992 y 1994, otorgadas por el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), para creación individual.

Su primer libro, Salón Júpiter y otros cuentos (1994), es una colección de once historias matizadas por el aire melancólico que sería el tono emocional de su escritura, en las que se reveló su interés por la experiencia humana y sus conflictos, que hacen de la vida una acrobacia no siempre afortunada, y por la manera como los errores del pasado determinan el rumbo de un presente incierto.

“No creo en las grandes ilusiones”, decía Julio. “Si cualquiera repasa, así sea por encima, la historia de la humanidad, encontrará que hay demasiadas cosas por las que avergonzarse y el panorama inmediato no parece mejorar. En este país las formas de la muerte son miserables y demasiadas y ese es un malestar que rige y, en algunos casos, decide la historia de los personajes en Salón Júpiter”.

El legado de Onetti se reflejó tanto en el temperamento como en la escritura de Julio. No estaba del todo cómodo en los eventos públicos del circo editorial, aunque los aceptaba como una rutina obligatoria y, como Onetti, prefería refugiarse en su biblioteca y en las invenciones con las que prolongaba los hallazgos del oficio de leer, que practicó sin tregua durante toda su vida, como si el mundo fuera a terminarse antes de acabar un libro.

Julio aseguraba que “escribir no es otra cosa que parafrasear lo que se ha leído”. Su precisión con el lenguaje, las atmósferas en las que se respira una tristeza redimida por las ilusiones que brillan como dichas momentáneas, deciden la suerte de sus tramas y reflejan tanto la herencia de los escritores que hicieron del Río de la Plata una leyenda literaria —aparte de Onetti y de Bioy, Silvina Ocampo, Borges, Cortázar, Felisberto Hernández—, como la tradición narrativa que iniciara misteriosamente Edgar Allan Poe en Estados Unidos y se extendiera, con variables de talento abrumador, en Allan Gurganus, Amy Bloom, Richard Ford o en otro melancólico, Harold Brodkey, un héroe cultural al que apreciaba sobre todo por sus libros Primer amor y otros pesares, Relatos a la manera casi clásica y Esta salvaje oscuridad, a los que se sumó la escritora canadiense de la que tanto aprendió Julio para contar una historia: Alice Munro.

Sin llegar al deterioro que contradecía las esperanzas de los personajes que admiraba en novelas tan lúcidas y desapacibles como Juntacadáveres o El astillero —emblemáticas de la depresión literaria escrita en Latinoamérica—, el título de su segundo libro de cuentos, Guía para extraviados (1997), podría resumir la orientación que la escritura les daba a los extraviados con los que soñaba Julio.

Fanático de los epígrafes, con los que anunciaba al lector de qué se trataba la historia que podría definirse en unas líneas, su cuento “Un viaje relámpago”, de Guía para extraviados, sugiere un misterio apenas descifrado por Laurence Sterne en Viaje sentimental:

“No hay duda de que un hombre descontento de sí mismo se halla en una aptitud admirable para emprender un viaje”.

El viaje continuó entonces, para aliviar el descontento que sentía Julio ante un mundo que lo sorprendía sin muchas esperanzas, entre las publicaciones de lo que fueron conformando en el transcurso de los años aquello que el tiempo rotula como la obra de un autor, y los trabajos con los que propició la felicidad de los lectores que disfrutaron de sus hallazgos editoriales en el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Los Andes, al frente de un programa de pedagogía literaria impulsado por el Instituto Distrital de las Artes como Libro al Viento y como profesor en distintas universidades donde compartió con sus alumnos de qué se trataba el misterio de escribir.

El Ministerio de Cultura le otorgó en 2020 el Premio Nacional de Novela por el que sería —hasta el momento, con toda seguridad habrá algún inédito esperando publicarse— su último libro, Aves inmóviles. La recompensa de la suerte honraba su devoción por hacer de la literatura una de las mejores realidades posibles, exigiéndole al lector que se tardara en cada una de sus frases, acaso tanto como él las había elaborado, aparte de contradecir el vértigo del ritmo cotidiano tanto en esta como en sus otras tres novelas —La celda sumergida (2003); Cinco tardes con Simenon (2003) y 29 cartas. Autobiografía en silencio (2016), ilustrada con fotografías a la manera de otro de sus autores queridos, Winfried Sebald—, contemplativas a la manera del cine que se complace en alargar los planos de un film hasta que la mirada los recorre por completo.

Sofía y Carmen, sus hijas, significaron para Julio los beneficios de una vida que se prolongará en ellas, compartiendo su legado con Patricia más allá de los años de complicidad que vivieron en España y en Colombia, con un desvío hacia la Universidad de Rutgers, en New Jersey, cuando Patricia fue a estudiar una maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Ahora que Julio murió, un par de años después de que falleciera Patricia, recuerdo el inicio de El Aleph, en el que su narrador observa el cambio de un aviso publicitario en una plaza de Buenos Aires, cuando ha muerto una mujer que alguna vez significó el milagro del amor, y siente que “el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita”; un cambio en el que no tendremos la presencia entrañable de Patricia, tampoco a Julio, de otra manera que a través del recuerdo y de los libros que acaso puedan vencer a la muerte.